《中国书法史》:“擘窠书”及其书写方法

严格意义上说,这一章,不该归到书法史一类,应当归到书法技法一类,但因为我们说到北齐书法,又主要说到秦山经石峪的“擘窠书”书法,我们有必要对其进行进一步的探讨,因此,刘涛先生将这一章节的内容排在了这里。

啥是擘窠书?

擘窠,读作bò kē。详细说一下:

擘,《说文解字》:“擘,撝也。”本义为剖开;剖裂。比如《史记·刺客列传》:“既至王前,专诸擘鱼,因以匕首刺王僚。”指的是专诸来到王僚跟前,专诸掰开鱼,趁势用匕首刺杀王僚。因为《尔雅·释鱼》有:“蝮虺博三寸,首大如擘”,郭璞注:“头大如人擘指。”陆德明释文:“擘,大指也。手足大指俱名擘也。”因此,“擘”又有大拇指的意义。思量一下,其实,大拇指义与裂开的本义是有关联的,虎口张开的动作,既是张开手指,也是剖开拳头的意思。总之,擘与大的意义密不可分。

窠,《说文解字》:“窠,空也。穴中曰窠,树上曰巢。”本义为鸟类穴居处。又借泛指动物栖息之所。比如《三国志·魏志·管辂传》:“家室倒悬,门户众多,藏精育毒,得秋乃化,此蜂窠也。”意思是说它的家门倒挂,有很多门户,收藏精华的同时又孕育着毒液,秋天才化形,这是蜂窝。因为《说文》说解中有“空也”一义,因此,窠又指孔穴;坑。

但“窠”与书法(或者说与擘窠关系最密切的意义),来源于《通雅·器用·书法》:“擘窠,言擘书窠分也。”什么意思呢,就是书写大字或者刻印时划分的界格。

我们知道,篆刻史上,秦古玺与秦印的印章文字常常是带有界格的,这个界格其实就是擘窠的意义之一。

界格,当然也是挖出坑、穴,以供给文字占用地界。

(秦印:相思得志)

当然,这种界格后来在汉印中消失了,但汉印的文字其实还是各占地位,各守本分,各自在划分好的地界之内的。

(汉印:石乔印信)

于是——“擘窠”的意义一路演化下来,又被应用于书法,“擘窠书”被理解为“虎口握笔”(与大拇指义相关)抑或“纵横界格”(与印章界格义相关)的书法,与“大字”有着密切的联系,也就是说,“擘窠书”其实指的就是“署书(秦八书之一,即用于封检题字的书法)、榜书(多用于题写牌匾的书法)、大字书”。或者说,是超级大字。

(山海关的榜书)

北齐的擘窠书及书写方法

北齐的大字摩崖,经文的字径通常为四五十厘米,用这样的擘窠大字在石壁或石坪上书刻佛经,非常气派,特别是几百字以至千余字篇幅的大字刻经,更为壮观。清末叶昌炽说:

其字径尺,妥帖力排奡(读ào,通“傲”),巨刃摩天扬。曾见拓本,高于人者两束,非列长筳两人翼而舒之,无从披阅。

“其字径尺,妥帖力排奡,巨刃摩天扬”,擘窠书是多么气派啊,二洪顶刻经中,“大空王佛”四字更是高大九米。如图:

(大空王佛的拓本大小)

难对康有为对北齐擘窠书非常看重,他把北碑分为三大种,大字刻经为其中一种,他说“《经石峪》为榜书之宗”,又说“《四山摩崖》通楷隶,备方圆,高浑简穆,为擘窠之极轨也。”(见《广艺舟双楫》)

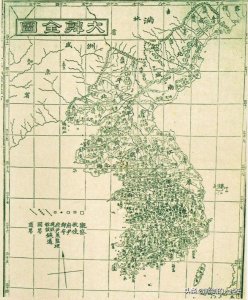

(泰山经石峪的擘窠书)

书刻如此之大的擘窠书,当时是怎样完成的?欲探明真相,我们首先了解一下镌刻的工序。

在泰山经石峪、葛山刻经的拓本中,我们看到一些仅刻笔画外廓的字迹,类似双勾,但所刻画的外廓大多是后笔叠压前笔,由此知道:当时的镌刻程序是先刻笔画的轮廓线,然后再挖凿中间的部分。摩崖刻经都是深刻,尤其是刻于花岗岩上的大字刻经,经过一千多年的日晒、风吹和流水的冲蚀,刻口之深者犹有二二厘米,笔画底部平整,呈U形,可以推想当年直切深刻的程度,工匠的辛劳,或许工具甚为锐利。

(二洪顶“大空王佛”)

我们还看到,二洪顶刻经“大空王佛”的笔画,有的宽五十厘米,中间有一道一道顺着笔画方向的沟状刻痕,大约笔画太宽,底部没有铲平。

借助这些遗迹,我们可以推测大字深刻的摩崖刻经的镌刻过程:第一道工序是刻出笔画的轮廓线,第二道工序是按笔画方向挖凿画,第三道工序是铲平笔画的底部。

于是,问题来了。当时并没有特制的大笔足够写出如此硕大的擘窠书。

根据现存遗迹,我们推测:大字刻经的书丹采用了两种写法:一是习常的写法,一笔写成,施于那些不粗的笔画;二是双勾法,即在石面勾勒出笔画的外廓,或者先写出字的骨架,然后双勾加粗,那些超常的肥壮笔画多用此种方法写成。

如果再结合用墨量考量,显然用双勾法更为简省可行,而且便于修改,所以,我们认为擘窠大字主要用双勾法书写。还要考虑天气的原因,如果是用墨,遇雨雪则字迹会漫漶,显然双勾也最合适。因为用这样的方法,书写者勾勒出文字后,工匠先刻出轮廓线,然后再从容施刻。

注意,这一篇的讨论,似乎对于篆刻实践也有相当的意义。

(【跟着布丁读书法史】之93,部分图片源自网络,版权归原版权方所有)