84年阅兵为何封神?杀气腾腾的三步劈枪,至今仍无法超越!

84年国庆阅兵,为何至今无出其右?那源自战场的杀气与三步劈枪的传奇,至今令人难以企及。

1978年,随着十一届三中全会的召开和邓小平同志南巡讲话的发表,中国开始了改革开放的新征程。

在这个关键时刻,党和国家亟须通过某种仪式的形式来振奋人心,增强民族凝聚力和向世界展示中国的风采。于是,1984年国庆阅兵应运而生。

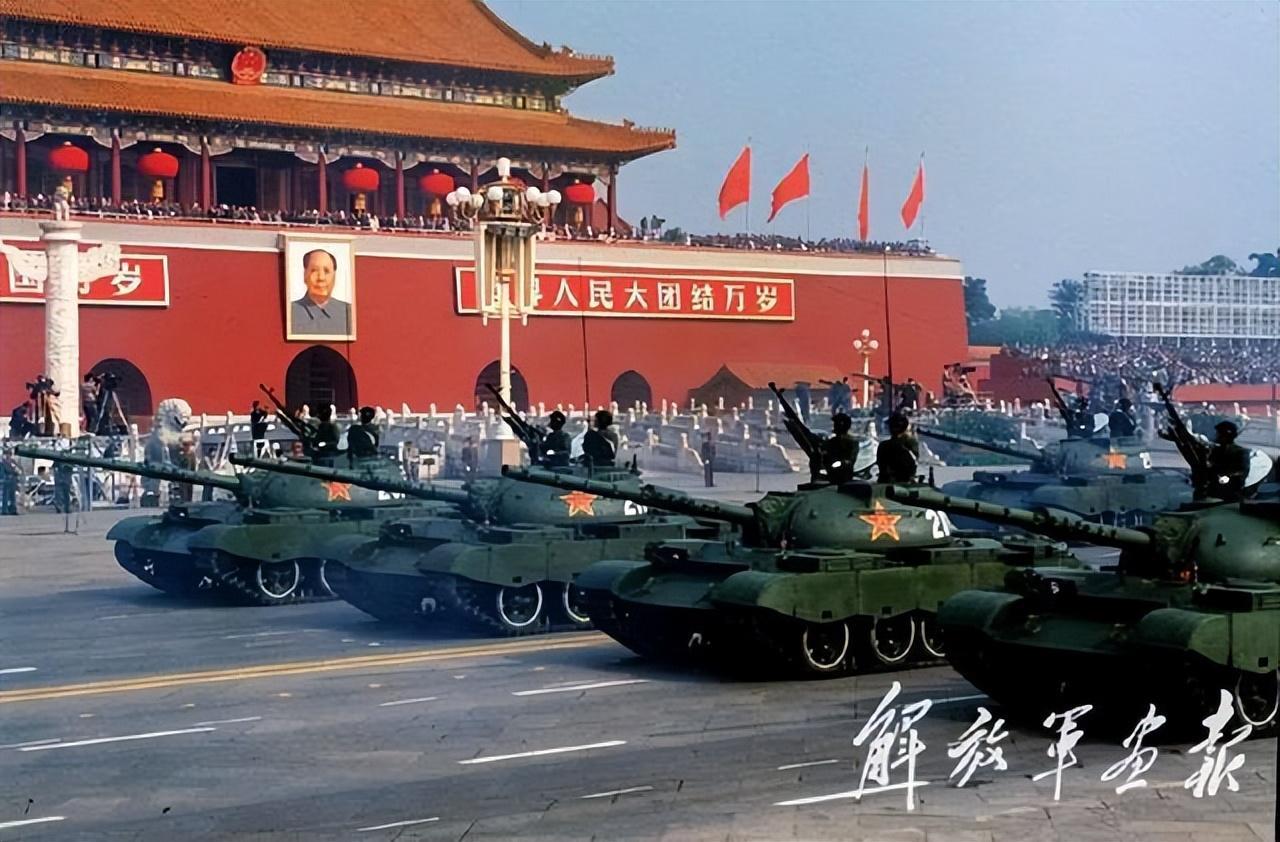

这场大阅兵不仅规模空前,军容武器也尽显当代中国的实力,更因为参阅部队战场功勋的光环,整场阅兵散发出无与伦比的杀气。

尤其是三步劈枪这一亮相节目,直接将全场气氛推到了高潮,也让84年大阅兵被无数人誉为“史上最强阅兵”,堪称“封神之作”。

那么,这场大阅兵的杀气究竟从何而来呢?参阅部队到底经历过什么?

让我们来重温这场震惊中外的经典阅兵。

25年无阅兵,84年重启传统

自新中国成立以来,每年国庆都会举行盛大的阅兵仪式。

直到1959年,毛主席认为年年大搞阅兵过于铺张浪费,遂宣布了五年一小庆、十年一大庆的方针,此后我国便长期没有举行过大规模的阅兵了。

时至1984年,距离上一次国庆阅兵已经过去了25个年头。这一年,我国改革开放进入全面推进的关键时期,经济社会各项事业迅猛发展,综合国力日益增强。

在这样的背景下,党中央认为有必要重启传统,通过大阅兵的形式进一步振奋人心,展示中国的风采。

于是,在1983年年底,中共中央就正式确定将于第二年国庆期间举行盛大的阅兵仪式。

并成立了军委主席邓小平同志任总指挥、杨尚昆同志和秦基伟同志任副总指挥的阅兵领导小组,统一部署相关准备工作。

根据中央要求,这次阅兵既要体现出社会主义的新风貌,也要向世界展示中国的改革开放成果。标准非常高,就是要达到“世界一流、国际前茅”。各参阅部队也因此承担了极其艰巨的使命。

为确保圆满完成任务,大批优秀部队和个人被抽调到北京接受封闭式培训,每日高强度操练,直至将每一个队列活动和动作标准化、规范化,确保万无一失。

如此,1984年10月1日这一历史性时刻,终于在中外瞩目下拉开了帷幕。

老兵执枪,三步劈出杀气

1984年阅兵上万名官兵和百余个方阵接受了检阅,可谓盛况空前。

其中最引人注目的,是参阅部队官兵们身上所散发出的无比坚定与杀气。这主要源于他们大多数都是老兵,且不久前刚从战场上归来。

这并非虚言。事实上,自新中国诞生那天起,我军就没有一天真正“清闲”过。

先后经历了朝鲜战争、中印边境自卫反击战等战事,可谓出生入役,退役入土,与战争形影不离。

其中尤其以对越自卫反击战最为重要。当时,受苏联支持的越南方面先后入侵柬埔寨、蚕食中国南部边境,严重威胁我国安全。

在多次警告无果后,邓小平同志决心实施自卫反击,对越南境内的军事目标实施反击,以武力震慑其嚣张气焰。

整场战争前后不到一个月的时间,但参战部队立下了赫赫战功。尤其是那一幕幕突击战场、浴血奋战的英雄画面,至今仍令人难忘。

也正因在四五年前的实战洗礼,这些老兵将士们身上散发出的杀气与战场气息尤其明显。

当他们手执钢枪,眼神如炬,迈着整齐的步伐从天安门城楼下走过时,全场观众为之一振,无不为我军官兵那令人窒息的气势所折服。

外国观礼团的目光也不禁为之一亮——这就是真正的战斗部队!

在众多亮点表演中,三步劈枪的动作尤其引人注目。只听主官深吸一口气,尔后高喊口令:“预备——劈枪——一!”

千百名官兵齐刷刷将手中的钢枪举过头顶,刺刀直指天空,动作行云流水,标准得毫厘不差。

“二!”

第二声口令响起,官兵们手中的利器随即划出一个流畅的弧度,自上而下直指身前地面。

阳光折射在锋利的刺刀上,泛起亮眼的寒光。整个过程中,官兵们双目炯炯,神情坚定,仿佛这不是在表演,而是踏上了沙场。

“三!”

最后一声号令中,刺刀迅速收于胸前,并与枪托相抵。三步劈枪正式完成。空气中彷佛还回荡着劈枪的余音,表演队伍之气势,已将全场推向高潮。现场无不为之竦然。

那种行云流水的标准动作与沙场般的杀气,令这次的三步劈枪与预演有些不同。

表演官兵们全神贯注,力度比平日更大,仿佛眼前不是戏服,而是当年与自己擦身而过的越南敌人!正因如此,三步劈枪的气势与声势之大,令人难以想象。

三步劈枪的独特之处

84年阅兵中三步劈枪的表演直接点燃了全场气氛,也成就了这场阅兵的“封神”之路。

其独特之处不仅因为动作之标准化,更因其高难度和直接体现出的杀气

这一高难度体现在两个方面:一是对演习者个人的要求极高,二是对队列的要求极严。其中,个人不仅需身体素质过硬,更要保证在枪劈和收势时的标准动作;

队列不仅要保证方队整体走位速度和方向的一致,更需控制好间距,避免产生安全隐患。

当然,这些训练标准看似繁琐,但确实是不可或缺的。毕竟三步劈枪表演时,参演者们之间的距离不过咫尺,稍有不慎就可能面对面碰撞,那后果不堪设想。

所以,为确保表演效果与演示者安全,训练部门为参演官兵们设置了种种“奇葩”要求,如绑沙包、系酒瓶等加重负重训练,并且反复演练近身操演。

正因如此苛刻的要求,84年大阅兵的三步劈枪演示才会如此出彩,可圈可点。

当然,三步劈枪之所以深得人心,最主要的原因还是它直接体现出的浓浓杀气。

威武的枪式,干脆的劈枪声,以及官兵们身上散发出的禁卫军般的气质,无不令人产生强烈的视觉冲击。这种极富穿透力的战场杀气,也成就了三步劈枪的传奇色彩。

然而,正因如此,在随后一届届的国庆阅兵中,三步劈枪的出现频率越来越低,而且表演者也逐渐由军人转为警察和武警。

这主要是因为这种极富冲击感的表演方式与和平年代的主旋律不太契合,容易引起外界的疑虑。

不过,84年阅兵中三步劈枪的震撼表现已成定格历史,成为老一辈人们记忆中难以抹去的经典与传奇。

而对于当今中国人来说 ,这也是一段不可多得的精神启迪,值得年轻一代作为表率。

尤其是训练有素、武艺高强的官兵们以及三步劈枪震慑人心的亮相,无疑成就了这场阅兵的绝佳效果。

正是他们与生俱来的杀气,使84年大阅兵在众多届国庆阅兵中脱颖而出,称雄称霸,堪称“封神作”。

作为新中国成立以来历次规模最大、气势最为磅礴的一场大阅兵,1984年国庆阅兵不仅展示了中国军人的风采,也向世界昭示了中国的信心与实力。

这场“封神之作”,其独特魅力与历史价值,想必还会长久流传,激励更多后人!